生物发酵技术的演进,正在重构功能原料的市场格局。

曾经鲜为人知的稀有糖D-阿洛酮糖,如今获批新食品原料,合成生物审批路径持续畅通,酶转化法使生产成本降低30%-50%,加速走向大众餐桌。

曾经以补钙、VD₃为单核的骨健康市场,如今在维生素K₂(尤其是高活性MK-7型)的加入下,原料体系实现多元化。微生物发酵技术的成熟推动成本降低40%以上,国产企业(如双骏生物等)突破欧美专利垄断,抢占全球中高端市场30%份额。

曾经受限于金顶侧耳菇专利提取技术,量产难、价格高昂(超千万元/kg)的麦角硫因,如今被国内合成生物学企业重构产业链。其成本降低3000%!法规进程也即将突破。在口服美容市场应用将持续放量。

这些变化正是因生物发酵技术的突破而变得触手可及。通过微生物的精准设计与高效发酵,这些稀缺成分实现了低成本、规模化生产,也同时改变了健康产业的原料格局。

01

技术跃迁:从“自然发酵”到“合成生物学驱动”

传统发酵依赖自然菌种,而现代生物发酵技术的核心突破在于:

》微生物的精准掌控——筛选高产菌种,配合自动化精细发酵过程,让整个生产更稳定、更高效、更可控。如筛选枯草芽孢杆菌,通过发酵工艺,得到维生素K2。

》基因编辑定制菌种——通过基因编辑定制出特定的微生物,定向改造菌种的代谢方式,让这些微生物能精准又高效地生产出原本自然界中稀少的成分。如设计并改造大肠杆菌,通过生物合成发酵工艺,得到麦角硫因、D-阿洛酮糖等。

》工艺革新——结合自动化发酵与纯化技术,实现高纯度、高产率。

正是基于这样技术的迭代与创新,让发酵技术应用领域逐步扩大。从食品酿造扩展到精准营养、生物制造、医疗、环保等多元领域,依靠标准培养基和高效的纯化技术,可规模化生产各类高附加值产物。

接下来就让我们以上面提到的热点原料为案例,看现代生物发酵技术如何破局功能原料市场。

02

D-阿洛酮糖(健康代糖)

传统痛点:天然存在于无花果、猕猴桃、小麦等食品中,但含量极低。泰莱、松谷化学布局早,有专利壁垒。

技术突破:国内获批工艺为大肠杆菌AS10发酵葡萄糖/蔗糖和酶转化法;其中酶法转化实现规模化生产。

代表企业:

国内企业如百龙创园、星光首创、保龄宝、山东福洋生物、安徽金禾、河南中大恒源、北京瑞芬、三元生物、金达威、微元合成、四川盈嘉合生、微元合成、中粮集团等多家公司布局或扩建产线,企业正是看中了发酵技术在阿洛酮糖生产和市场应用中的巨大潜力。

技术优势:

目前获批的D-阿洛酮糖又两种生产方式,其中主要是酶转化法,且核心在于D-阿洛酮糖-3-差向异构酶的高效利用。这种酶能够催化D-果糖C-3位置发生差向异构反应,生成D-阿洛酮糖。与传统化学合成法相比,酶法转化具有反应条件温和、副产物少、产品纯度高等显著优势。

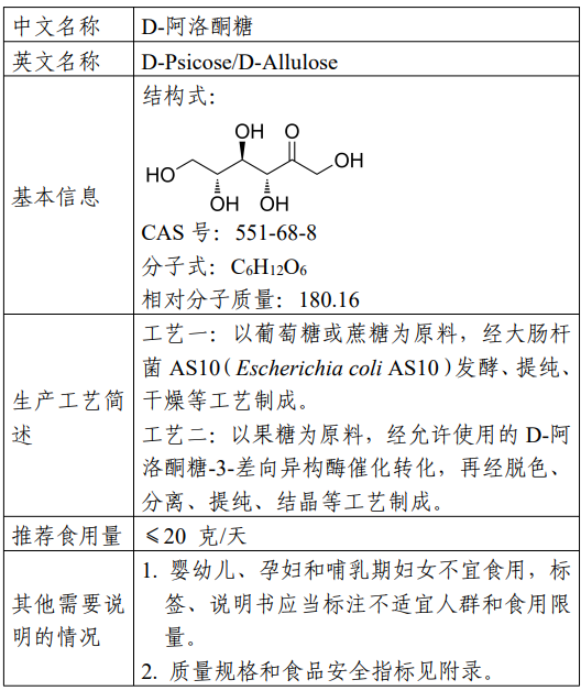

D-阿洛酮糖工艺简述(2025年第4号公告)

图源:卫健委官网

据了解,中粮集团成为首批酶法获批的D-阿洛酮糖企业,其D-阿洛酮糖-3-差向异构酶来源于枯草芽孢杆菌,供体是瘤胃球菌CAG55。该酶的构建经过对498个基因库的筛选和改造,历经上千次突变体试验,最终于2023年获得国内首款批准,打破了技术壁垒对D-阿洛酮糖产能的限制,也打破了国际酶企(如泰莱等)的市场壁垒。

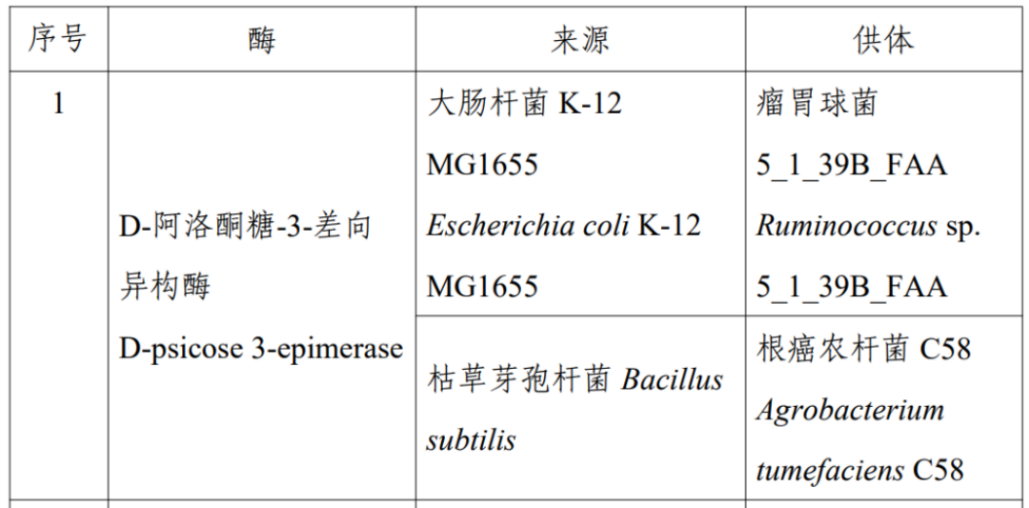

已经获批的3种D-阿洛酮糖-3-差向异构酶

制图:植提桥

目前法规批准的D-阿洛酮糖-3-差向异构酶都是来源于枯草芽孢杆菌,但有3种不同的供体。

就在7月15日,又有2种差向异构酶征求意见。

征求意见的D-阿洛酮糖-3-差向异构酶

图源:卫健委

这也就意味着未来还有更多的D-阿洛酮糖生产企业拿到合规身份,其差别主要在供体菌的不同,这也进一步说明酶法转化能力的不同,这就是企业之间的技术壁垒。

再看一步发酵工艺如何,此法是由微元合成生物开发的基因工程菌株,可直接以葡萄糖或蔗糖为原料,通过构建大肠杆菌AS10,一步发酵生成D-阿洛酮糖,大幅缩短生产链条,减少中间环节的设备投入和能耗。但目前该公司还没有商业化的原料产出,成本和价格难以评估。

原料特点:

一种六碳酮糖,蔗糖甜度的70%,具有与蔗糖相近的口感及容积特性;具有美拉德反应;低糖、低卡优势,有潜力“重构”代糖格局。

应用进展:

D-阿洛酮糖作为一种低热量代糖,已在美国、澳大利亚、新西兰等多个国家批准应用于面包、蛋糕、饼干等烘焙产品,碳酸/非碳酸饮料等饮料产品,以及口香糖、硬糖、软糖等食品。尤其在北美地区,这也是国内D-阿洛酮糖生产企业主要出口区域。

随着2025年国内正式获批为新食品原料,下游食品、饮料、乳品、零食、烘焙等领域将加速推新,需求将快速上量。从生产到应用,阿洛酮糖的全球版图正在被重构。

拓展阅读:D-阿洛酮糖等14种“三新原料”获批,代糖格局将优先迎来变局

03

维生素K2(MK-7)

传统痛点:

传统通常是依靠化学合成法生产,比如以维生素K3、法尼醇和香叶醇为原料,合成维生素K2。主要以MK-4形式存在,成本较低但生物利用度相对较差。

发酵法突破:

纳豆枯草芽孢杆菌发酵生产MK-7结构,具有生物活性高、安全性好的特点。

代表企业:双骏生物,国内K2龙头企业,牵头制定维生素K2相关的国家标准。

技术优势:

双骏利用其专研的纳豆枯草芽孢杆菌液态高密度发酵技术,高效产出长链维生素K2,更天然、生物相容性好,生产过程绿色环保。并结合多级膜分离纯化技术,生产纯度达99.95%的全反式维生素K2(MK-7),其晶型为金色透明针状结构。同时也打破了打破国外维生素K2(发酵法)原料在高端市场的垄断。

原料特点:

全反式结构,活性稳定、安全性高,促使钙更好的吸收与利用,已广泛应用于特定功能食品,以及骨健康的食品中。

应用进展:

K2(发酵法)优质供应商双骏生物,除深耕原料的科研和品质外,也在积极推进法规进展。

2016年推动维生素K2(发酵法)收录于国家营养强化剂目录(GB 14880);近年来,一直在推动申请扩大其使用范围。

国际法规方面,双骏生物ESSEK2®也拿到美国self-GRAS认证身份和欧盟新资源食品认证身份;

新推铂金K2(还原型)原料ESSEK2®-Platinum,适用于维生素K还原酶功能不足人群;

未来维生素K2将成为升级钙产业、升级维生素D3产业的关键,成为更多补钙产品的新选择。

拓展阅读:

双骏生物以技术变革引航维生素 K2品类,开启营养健康新时代!

【临床成果】双骏生物发表纳豆激酶与维生素 K2品类临床研究报告,推动纳豆产业全球化发展

04

麦角硫因(抗衰明星成分)

传统痛点:天然提取成本曾达3000万元/kg;且长期被德国赢创、日本丘比等企业以“天然提取+专利壁垒”垄断;发酵法也被ChromaDex酶(ECS)专利垄断。中国企业原料进口成本占终端产品40%以上。

合成生物学破局:国内企业入局,通过基因组编辑技术优化微生物底盘(如大肠杆菌、酵母菌)的代谢路径,提升麦角硫因合成效率,缩短发酵周期;价格也降至9000元/kg。

代表企业:上海麦角硫因集团、山东原力泰、深圳中科欣扬、江苏仅三、湖北美琪、华熙生物、浙江华睿、深圳瑞德林、深圳希吉亚、合肥和晨生物等。

技术优势:

目前食品用麦角硫因主要有生物合成法和提取法,其中生物合成法成本低、纯度高;提取法具有天天然安全性高的优势,但架不住成本高、纯度低。所以目前国内布局企业主要为生物合成法。

主要工艺为菌种筛选(基因编辑)→发酵罐培养→代谢调控(添加前体,如组氨酸、甲硫氨酸)→分离纯化。

每家企业各有特色,如上海麦角硫因集团,品牌原料Dr.Ergo®麦角硫因99.9%,独特转晶技术,纯度高,稳定性高,FDA GRAS认证。

仅三生物麦角硫因,通过IIT人体临床验证,国家官网备案号(ChiCTR2400093739)提供消费者信任背书。

华熙生物Bioyouth-EGTPure纯度超99%,已规模化量产。

原料特点:

麦角硫因(ergothioneine,EGT),化学名称为2-硫代咪唑氨基酸,是一种天然的硫咪唑氨基酸类抗氧化剂。主要存在于灵芝等食用菌、药用菌中。现已成为口服美容、抗衰赛道的潜力成分,需求日益增长。

应用进展:

目前,麦角硫因正在积极申报国内新食品原料。在国内市场,各平台销售的麦角硫因相关食品多为跨境产品。

随着生产技术的革新,企业利用微生物发酵法、不断优化萃取技术等以及获批“新食品原料”身份后,其食品领域应用市场将进一步打开。

拓展阅读:麦角硫因走红背后,是什么驱动增长?哪些企业已抢先占位?

05

现代生物发酵技术,健康产业的新引擎

从依赖植物提取到微生物工厂的精准生产,生物发酵技术正通过调控微生物、定向改造菌种,以及不断优化生产工艺等,推动功能原料走向高效、绿色、可定制化时代。随着政策支持(如“十四五”生物经济规划)和产业链成熟,更多“发酵成分”将加速商业化,成为健康产业的新引擎。

在10月24-26日由植提桥举办的AAES2025万人大会现场,文中提到的企业百龙创园(展位号C10+C12)、中大恒源(展位号E31+E32)、双骏生物(展位号C19+C20)、上海麦角硫因(展位号C2)、深圳中科欣扬(展位号A2)、山东原力泰(展位号C17+C18)等行业代表企业,将亮相本届展会,即(第16届天然健康产品行业大会&展、第2届药食同源滋补品升维开发峰会&展、第8届中国健康好技术之营养素技术创新奖&药食同源技术创新奖),聚焦“技术搏未来”,云集营养健康产业核心技术,通过高效产业链上下游资源配置链接,推动产业技术化迭代更新,与差异化创新。

欢迎更多企业加入AAES2025。

参考文章:

1、池豪铭等,合成生物学助力天然产物的高效合成及创新发现,生命科学

2、抗衰黑马销售暴涨60倍,国内品牌激战一触即发!动脉网

3、Heterologous and High Production of Ergothioneine in Escherichia coli,Journal of Agricultural and Food Chemistry

4、合成生物学による植物アル力口イド発酵生産と生薬生理活性物質の創製微生物でつくる植物由来医薬品原料,日本农艺化学研究。

END 温馨提示: 亲爱的朋友们,公众号推送机制发生改变,进入植提桥公众号主页,设置星标,及时收获新鲜推文,与行业共同进步,不掉队。