2025年,中国无糖茶赛道正走到一个微妙的十字路口。

2025年,中国无糖茶赛道正走到一个微妙的十字路口。

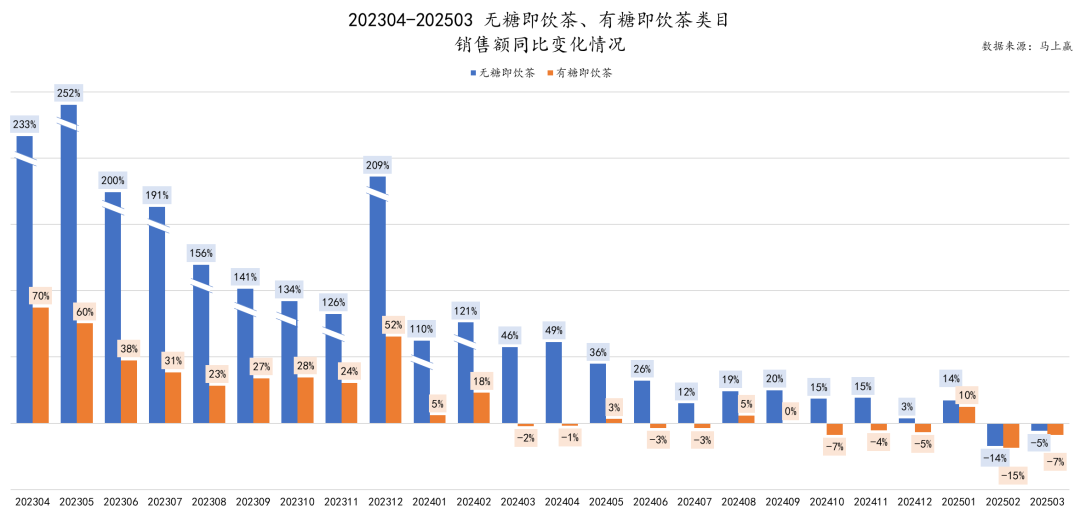

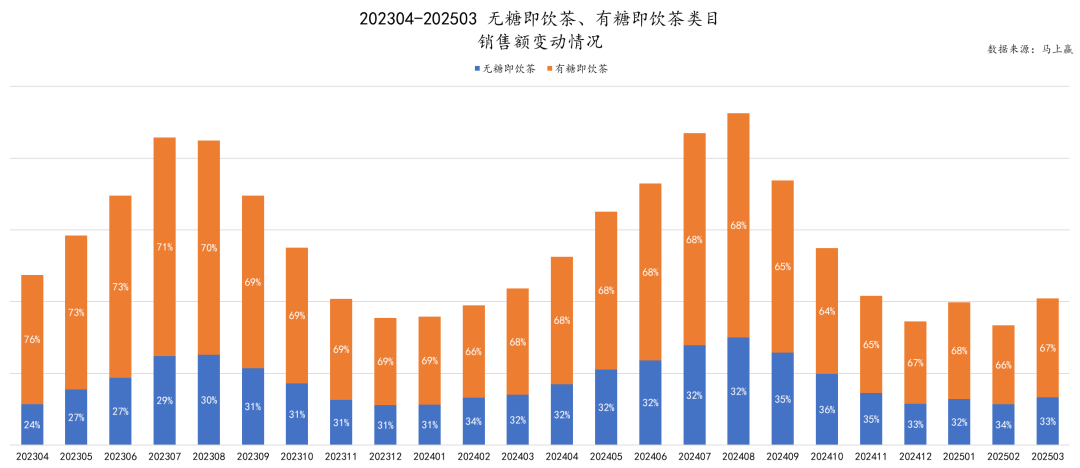

过去几年,这个品类一路高歌,被视为健康饮品中最具潜力的赛道之一。但从去年四季度开始,增速放缓的信号愈发明显,今年3月甚至出现同比负增长。

如果横向比较,中国无糖茶在即饮茶中的占比约33%,而日本已经达到85.2%。空间依旧广阔,症结在于:当“无糖”已经成为标配,同质化与价格战正在消耗品类的内生力。

在一片价格红海中,「全食在线」注意到一个特殊的案例——茶的传人。它没有把资源倾注在价格厮杀,而是从产地到工艺,从产品到文化,深挖“茶”本身的价值,为无糖茶的长期主义探索一条新的路径。

一瓶茶里的“国家地理”

在货架上,名字往往是产品的第一张名片。大多数无糖茶的命名公式是“无糖+茶类名”,而茶的传人则像在瓶身上贴了一枚“茶叶护照”——“闽南人的铁观音”、“云南人的普洱茶”、“潮汕人的凤凰单丛”。

与其说这些名字是营销巧思,不如说是选品逻辑的直接呈现。它避开大众化的即饮茶,直抵核心产区的代表性名茶,并严格遵循当地传承百年的制茶工艺:铁观音需要十几小时连夜摇青,普洱茶经历长达50天的渥堆发酵,凤凰单丛则经三道焙火淬炼。每一个环节,都是为了在拧开瓶盖时,让茶香鲜如现泡。

这份茶香的背后,是人与土地的双重叙事。茶的传人合作的茶农,多是传承三代以上、拥有至少50年种茶经验的茶农世家。他们一辈子只做一件事,将全部心力倾注于种好茶、做好茶。这份质朴的坚守,与一方风土茶韵,共同封装进茶的传人的瓶中,让地域与技艺成为产品的DNA。

懂茶的人,喝得出它的好;不常泡茶的人,也能在一口茶香中感受到文化的沉淀与价值认同。电商平台数据显示,茶的传人好评率高达99%,消费者称它“茶香纯正”“入口清爽”,不少人“无限回购”。

从山间到舌尖的隐形壁垒

要让“鲜如现泡”的地道茶香跨越山海,不仅需要好原料,还要有精准还原的能力。康师傅饮品基于30多年茶饮经验,与中国农业科学院茶叶研究所联合成立“康师傅茶研院”,邀请三位院士领衔,构建全链路研发体系。

茶研院并不局限于实验室。他们深入产地,对300多种茶叶进行多维度品评,精准锁定香气鲜活、回甘持久的优质原料,甚至细致到采摘时段与生长环境。为找到最佳风味平衡,他们反复调试了400多版配方。

在生产端,康师傅茶研院将传统工艺与现代萃取技术结合,最大程度保留茶叶的天然香气与营养成分,并精准把控火候与时间。从茶叶的筛选、萎凋、发酵到烘焙,每一步都在现代技术监测下,严格依照传统标准执行。

如果说茶农守住了山间的茶香,茶研院则是让它精准抵达消费者舌尖的“风味导演”。他们让好茶不再局限于茶席与茶壶,而是通过“茶的传人”,让中国茶香走进更多年轻人的日常。

从无糖的胜利到茶的胜利

无糖茶的崛起,得益于健康、低负担的入场券。但当“无糖”成为全行业的标配,真正的竞争要回归到“茶”本身。

茶的传人选择了一条更难的路——用精品茶的标准做即饮茶。这不仅是产地与工艺的坚守,更是中国茶文化的传递。即饮茶的人群,比传统茶叶消费群体更庞大、更年轻。如果他们能为这一瓶茶中的正宗茶香所倾倒,中国茶的版图就有可能因此扩大。

当消费者从“我想喝什么”转变为“我认同什么”,品牌与消费者的关系会发生质变。这份认同,既来自高识别度的口感与品质,也来自文化与情感的共鸣。

比流量更珍贵的是认同,比销量更持久的是情感。茶的传人正在用一条更少人走的路,回答无糖茶的长期主义之问——不是为了让茶更好卖,而是为了让更多人喝到真正的好茶。当这条路走通,中国无糖茶的增长,或许就会从“无糖的胜利”走向“茶的胜利”。

本文转载自全食在线,转载请联系出处,点我查看原文